硒(Se)是人体必需的微量元素。然而,人体膳食硒缺乏(< 40 μg/d)和硒中毒(> 400 μg/d)之间的浓度差非常小,硒污染地区居民通过食物吸收、空气吸入及皮肤接触的方式从环境中摄入过量硒,可能导致失明、脱发、呼吸衰竭和心肌坏死等严重的健康问题。自然界中,亚硒酸盐是毒性最大且最常见的一种硒形态,将其还原为无毒、不溶性元素硒是修复硒污染以及回收高价值硒资源的有效策略。所回收的元素硒纳米颗粒(Elemental selenium nanoparticles,SeNPs)因具有特殊的光电、半导体和X射线传感特性而被广泛应用于工业生产中。此外,生物合成的SeNPs还具有显著的抗菌、抗氧化和抗癌活性,在医学上也有着广泛的用途。然而,目前已报道的硒还原菌对亚硒酸盐的耐受性和还原效率普遍较低,难以应用于亚硒酸盐污染环境修复和纳米硒工业生产。

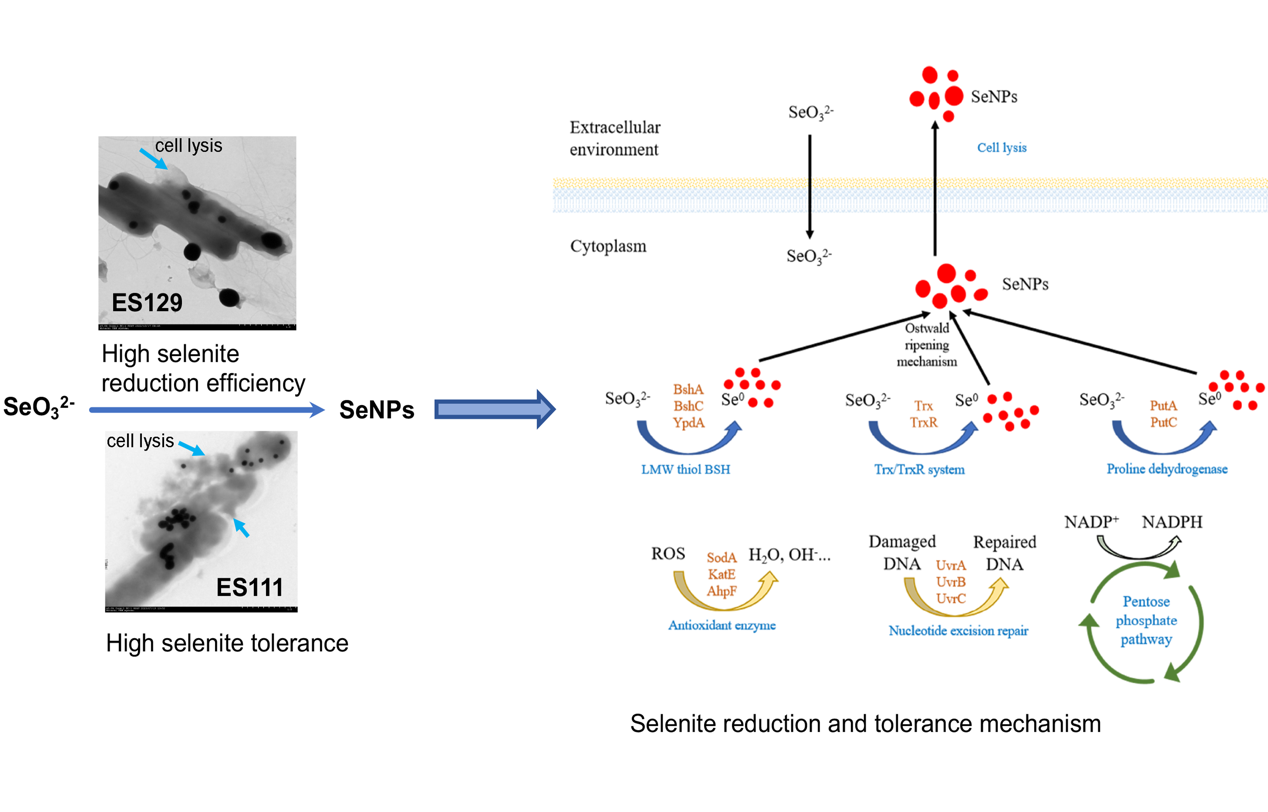

针对该难题,广东省科学院微生物研究所许玫英研究团队从湖北省恩施硒矿区土壤中分离到多株对亚硒酸盐具有高耐受性及高效还原性的功能菌株,并对其亚硒酸盐还原动力学过程、产物纳米硒特征以及生物硒还原和耐受机制进行探究。研究发现,Oceanobacillus sp. ES111对亚硒酸盐的耐受性最高,耐受浓度超过700 mM,而Metasolibacillus sp. ES129对亚硒酸盐的还原效率最高,在浓度为1.22 mM时,仅需24 h即可将91%的亚硒酸盐还原。超显微分析结果显示,菌株ES111和ES129在细胞质中将亚硒酸盐还原为Se0,小粒径的Se0种子通过Ostwald成熟过程聚集形成较大粒径的SeNPs,随后SeNPs通过细胞裂解方式释放到胞外。转录组分析结果表明,亚硒酸盐的还原可能通过多种途径介导,包括低分子硫醇、硫氧还蛋白/硫氧还蛋白还原酶系统以及脯氨酸脱氢酶,而核苷酸切除修复和抗氧化酶相关基因表达的上调可能是细菌对亚硒酸盐毒性产生耐受性并维持胞内稳态的机制。该研究为高浓度亚硒酸盐污染治理及硒资源化利用提供了宝贵的菌种资源和科学理论参考。

相关研究成果发表于Journal of Hazardous Materials,第一作者为葛梦助理研究员,通讯作者为许玫英研究员。该研究得到了国家重点研发计划(2021YFA0910300)、国家自然科学基金 (42207151)、广东省科技专项(2022A0505090004)、广东省科学院建设国内一流研究机构行动专项资金项目(2021GDASYL-20210103007A, 2022GDASZH-2022010203-001)和广州市科技专项(202201010007)的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.134491

供稿:省科学院微生物所

撰稿:葛梦

审稿:黄丹 陈谋通 代京莎

校稿:徐超 肖捷 章震

附件下载:

附件下载: